Crédit : Par FDR Presidential Library & Museum

L’année dernière, la Déclaration universelle des droits de l’Homme a fêté ses 75 années d’existence. Une belle occasion de revenir sur ce texte essentiel et de réfléchir profondément à ce qui nous lie les uns les autres…

Tout se passe en 1946 lorsqu’un comité de rédaction créé par l’Organisation des nations unies, composé de 58 États membres, se penche sur l’écriture d’un texte rassembleur et empli d’humanité. Il s’agit là de trouver une réponse à l’horreur de la Seconde guerre mondiale et de montrer une farouche volonté de ne plus jamais revivre une période si sombre. Ainsi, on voit à la même table se réunir des représentants venants des États-Unis, de la Chine, du Liban, de la France, de l’Australie, du Chili, du Royaume-Uni, de l’Union soviétique etc. etc. L’idée était que toutes les régions du monde apportent leur contribution, et que toutes les spécificités religieuses, politiques et culturelles existantes soient prises en compte.

C’est donc un texte universel qui recense les droits des êtres humains de toutes les nations et de tous les peuples du monde qui est adopté deux ans plus tard par l’Assemblée générale de l’ONU, en 1948. On y trouve trente articles capitaux énumérant nos droits et nos libertés, disant non à l’esclavage, la torture, l’injustice, prônant la liberté d’expression et la liberté de circulation… Autant d’affirmations qui en réalité devraient aller de soi ! À commencer par le premier article, le plus célèbre d’entre eux : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit ». Mais le monde étant ce qu’il est, nous sommes tristement obligés de noter ces fondamentaux noir sur blanc pour les rappeler à notre mémoire.

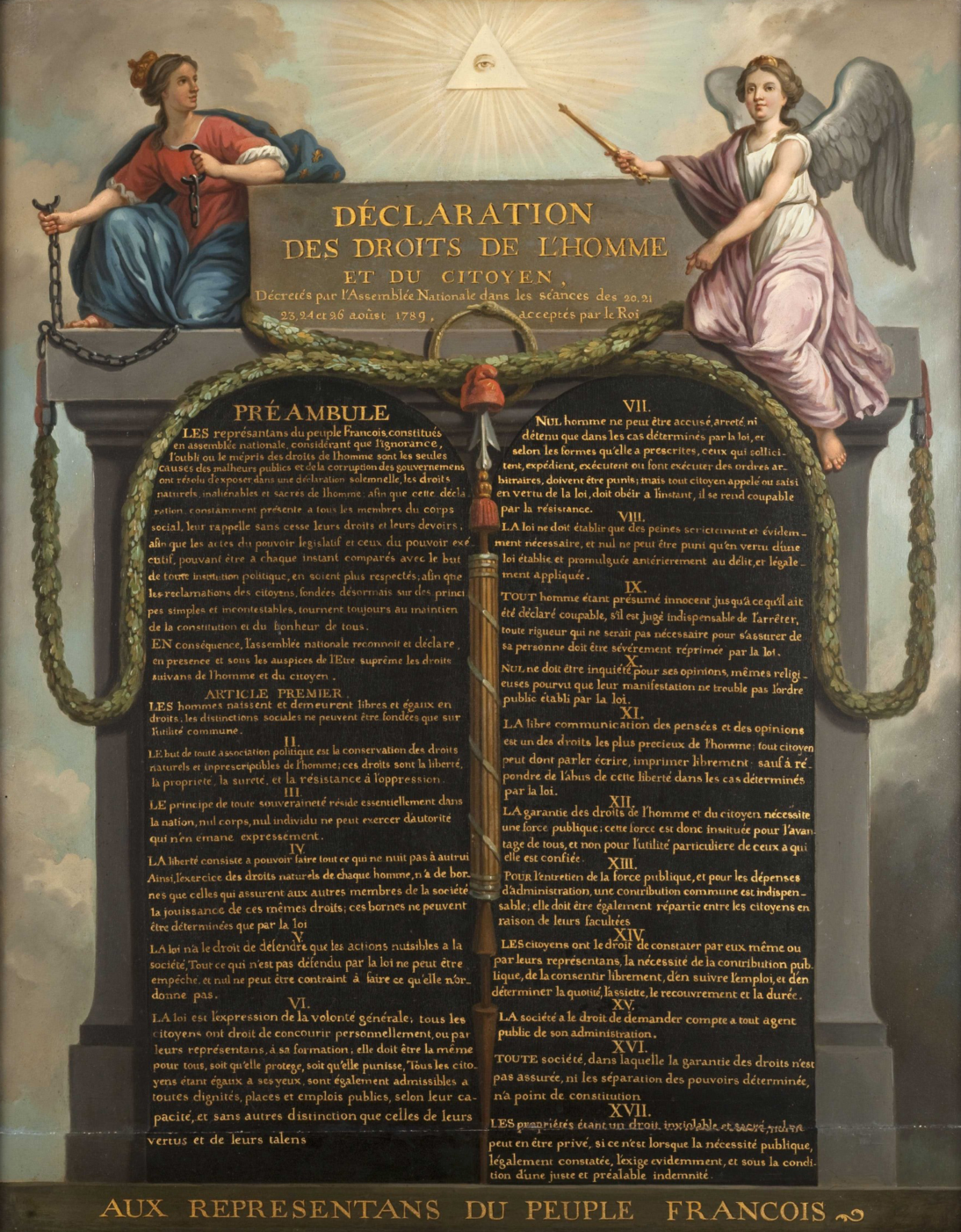

Pour imaginer cette Déclaration universelle, les représentants de l’époque se sont inspirés d’anciens textes de plusieurs pays, comme la Charte des droits anglaise (The bill of Rights), datant de 1689, ou encore bien sûr la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, écrite en 1789 dans notre hexagone suite à la Révolution française. Toutefois, il est intéressant de noter que le premier texte parlant de droits de l’homme remonte à bien plus loin dans le temps… En 539 av. Jésus-Christ pour être plus précis. Dans la Perse, l’actuel Iran, Cyrus le Grand, roi de Perse, conquiert Babylone, mais avec des spécificités que l’on n’a pas ou plus le loisir de voir de nos jours en pareil cas : il libère les esclaves, déclare l’égalité raciale et le droit de choisir sa propre religion. Bref, plutôt sympa le gars. Et tout cela, il le met par écrit sur ce qu’on appelle le Cylindre de Cylus, qui est tout de même traduit dans les six langues officielles de l’ONU et dont les quatre premiers articles ont fortement inspiré ceux de notre chère Déclaration universelle.

Quand on voit la situation mondiale actuelle avec les nombreux conflits et diverses crises qui s’y déroulent, au Proche Orient, en Ukraine, au Yemen, en République démocratique du Congo, au Sahel, en Syrie en Afghanistan… on sent qu’on aurait bien besoin de faire appel à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la belle leçon d’humanité qu’elle transmet. Surtout lorsque l’on sait qu’elle non plus n’a pas été rédigée dans un contexte facile et que c’était une tâche bien colossale, car au lendemain de la Seconde guerre mondiale l’ambiance n’était pas idéale, le monde était divisé entre le Bloc de l’est et l’Occident. Et malgré cela, les représentants ont réussi à trouver un terrain d’entente et à envoyer un message de paix.

Malheureusement, notre bonne vieille Déclaration universelle n’a pas la valeur d’un traité juridique international, les nations ne sont pas contraintes de la suivre et de la respecter… même si la protection des droits et des libertés qu’elle prône a été inscrite dans de nombreuses constitutions nationales et cadres juridiques nationaux. Elle est en fait une source d’inspiration, un idéal à atteindre, un texte à brandir aux nez des belligérants, pour les “rappeler à l’ordre ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les trente articles sont bien loin d’être respectés dans de nombreuses parties de la planète présentement. Alors, il serait bon de revenir aux vraies valeurs humaines.